IL PAPA, L’AMANTE E UN DIPINTO

Pinturicchio e il Bambin Gesù delle mani

“Ritrasse, sopra la porta d’una camera, la signora Giulia Farnese nel volto d’una Nostra Donna; e nel medesimo quadro la testa di esso papa Alessandro che l’adora”. Con queste parole Giorgio Vasari ricorda, nelle Vite, l’esistenza di un dipinto eseguito in Vaticano dal pittore Bernardino di Betto detto Pinturicchio. Nonostante l’atteggiamento poco favorevole dimostrato nei confronti dei pittori non toscani, il Vasari indugia nella biografia del maestro umbro fornendo una descrizione alquanto precisa di un dipinto murale mai individuato dagli storici dell’arte e reputato tanto famoso e scandaloso quanto ormai leggendario a causa di una latitanza durata circa cinque secoli.

Dopo tanto silenzio oggi il mistero è stato finalmente svelato, il dipinto esiste e il Vasari aveva ragione ricevendo, così, la riabilitazione dei contenuti, comunque spesso errati ed imprecisi, delle sue famose Vite. Ad individuarlo, nel novembre 2004 sul mercato antiquario sottoforma di lacerto di pittura muraria, fu un antiquario in collaborazione con Franco Ivan Nucciarelli, professore di iconologia presso l’Università di Perugia, che convinse all’acquisto del preziosissimo frammento il gruppo industriale perugino Margaritelli.

Scongiurato l’errore vasariano, che per molti studiosi consisteva nell’aver riportato solo una delle tante leggende che aleggiavano attorno alla figura del papato Borgia, il Nucciarelli nota come il famoso cronista toscano fosse stato preceduto da altre due fonti indicanti il dipinto. Nel suo Diario della Città di Roma Stefano Infessura precisa che il dipinto si trovava nel cubicolo, ovvero in quel breve corridoio che precedeva la camera da letto del pontefice e ad informarci ancora dell’esistenza della pittura in questione sarà, in una lettera del 1536, il Rabelais dopo aver trascorso il suo soggiorno romano.

Anche se ampiamente mutilato, il dipinto si mostra al pubblico dopo cinque secoli in tutta la sua umbra dolcezza e nell’intatta perfezione formale tipica di quel caposcuola preferito da Papa Borgia. Nel 1492 Alessandro VI commissionava proprio al Pinturicchio la decorazione delle stanze dell’appartamento privato in Vaticano. L’artista, aiutato dalla cerchia dei suoi collaboratori, dipinse soffitti e pareti esprimendo un gusto raffinatissimo ed intriso di cultura classica, pieno riflesso del dilagante gusto per quell’antichità recuperata, riproposta e spesso reinterpretata da papi e sovrani a scopi celebrativi.

Il ciclo pittorico, terminato nel 1495, si mostrava, quindi, come l’espressione più alta della cultura e dell’ ambizione di un uomo che, prima del contegno imposto dal ruolo di pontefice, incarnava, in virtù e debolezze, la figura del principe, dominante e luminoso dittatore in quel periodo aureo chiamato Rinascimento.

Tra ori, sangue, affreschi, intrighi e nepotismo si consumò quel secondo papato borgiano che caratterizzò, per la prima volta in modo incisivo e definitivo, la figura e la condotta del principe-pontefice rinascimentale in termini di volitività, spregiudicatezza e magnificenza.

Alla luce delle qualità del pontificato Borgia, il frammento del Pintruricchio si impone nella Storia dell’arte come il più tipico prodotto di tale ambiente politico-culturale sia da un punto di vista estetico che di contenuto.

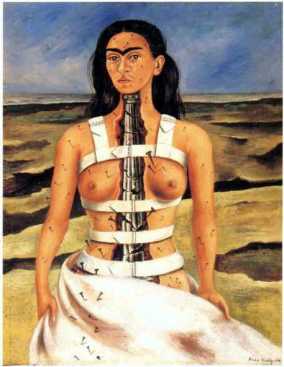

Della composizione citata dal Vasari, che prevedeva il pontefice inginocchiato di fronte alla Vergine che teneva in grembo il Bambino, è giunta fino ai nostri giorni solamente la figura del piccolo Gesù e a causa delle molte mani presenti nel lacerto pittorico, (quelle della Vergine, una mano del pontefice oltre alle manine del bimbo), è stato arbitrariamente ribattezzato Bambin Gesù delle mani.

Lo spiccato accento mondano che caratterizzava la corte Borgia era ben noto agli uomini del tempo e la passioni carnali del pontefice non erano certo un mistero. Il Vasari infatti indica, con totale libertà e disinteresse per la censura, che la mano del Pinturicchio traspose nel volto della Vergine Maria i tratti somatici della bella Giulia Farnese, forse la donna più attraente del Rinascimento. Tentando la scalata sociale e politica i Farnese non esitarono a giocarono anche la carta della seduzione e presto la giovane Giulia divenne la favorita del sessantaduenne pontefice.

Letta alla luce di tale identificazione, la composizione originaria si presentava, dunque, come una sorta di inno all’amore contemplativo, ma allo stesso tempo terreno e tutto carnale toccando l’apice in quel volto di Madonna troppo simile alla donna amata, a quella dea soggiogatrice dell’uomo che riesce a far piegar le ginocchia anche ad un principe-pontefice.

L’ambizione borgiana, irrefrenabile in ambito politico, si rivelò tale anche in campo artistico se, oltre all’ardito ritratto della Vergine-Giulia, Alesando VI volle, nel medesimo dipinto, rompere quelle barriere iconografiche tradizionali creando un contatto diretto con il corpo stesso di Gesù, sottraendo quell’esclusiva di un gesto raro estesa, sino ad allora, ad una ristrettissima cerchia di santi e figure bibliche quali: Santa Caterina, la Madonna e il più anziano dei Magi. La mano del papa che si spinge sino ad accarezzare il piedino dell’infante Gesù indica la caduta di ogni barriera e di ogni scala gerarchica discostante il divino dall’umano, rappresentando quell’ardito contatto e forse quell’immedesimazione cercati con e in Dio stesso rasentando la blasfemia.

Sopraggiunta nel 1503, la morte di Alessandro VI oltre che a rappresentare la rovina di ogni progetto borgiano, decretò anche l’occultamento e la successiva distruzione del dipinto tanto discusso. Coperto da una pesante stoffa fissata alla parete con dei chiodi e a sua volta da una canonica Madonna del Popolo, il capolavoro del Pinturicchio venne così occultato per oltre un secolo fino a quando, il primo pontefice successivo al Borgia ad avere il coraggio di assumere nuovamente il nome di Alessandro VII, ne ordinò, probabilmente, la distruzione tra il 1665 e il 1667. A giustificazione di tutto ciò non è possibile ignorare le illuminanti scoperte di Giovanni Incisa della Rocchetta, figlio della principessa Eleonora Chigi Albani della Rovere.

Dalle ricerche risulta che l’Incisa era riuscito a rinvenire documenti attestati la presenza di due frammenti pittorici raffiguranti rispettivamente un Gesù Bambino e il volto della Vergine, entranbi conservati, dal 1693, presso la collezione del cardinale Flavio Chigi. Dagli studi si evince ancora che lo stesso pontefice Chigi aveva condotto degli studi su quell’iscrizione particolare dipinta sul manto della Madonna in quei frammenti all’epoca attribuiti al Perugino. Alla luce di tali scoperte è prudente affermare che la probabile distruzione del dipinto incriminato sia da far coincidere con il pontificato e con la volontà di Alessandro VII.

L’incontro casuale con una pittura su tela conservata all’interno di un palazzo patrizio di Mantova

condusse l’Incisa a rintracciare, nel 1940, il soggetto integrale del dipinto del Pinturicchio eseguito per il Borgia. Catalogata come opera di Francesco Francia di provenienza ignota, la tela risultava appartenere, sin dal 1693 alle collezioni familiari.

Dopo attenti studi lo studioso ginse alla corretta attribuzione della tela riconsegnandola alla mano del mantovano Pietro Facchetti, abile copista alle dipendenze di Francesco IV Gonzaga duca di Mantova. Il particolare tipo di collezionismo amato dal duca, quello dei dipinti rari e singolari, conduce il Facchetti sin nel cuore degli appartamenti vaticani, proprio in quella sala in cui, da più di un secolo, quella pittura scomoda e blasfema era stata celata, ma mai dimenticata.

Oltre alla curiosità e al capriccio collezionistico, il duca manifestò apertamente l’interesse di voler ottenere copia del dipinto per divulgare le connivenze tra il casato Farnese e quello Borgia e i modi illeciti e sacrileghi attraverso i quali il pontefice Paolo III e la sua famiglia erano riusciti ad ascendere al sommo potere.

Nonostante celata ed inaccessibile, la scena scandalosa riuscì lo stesso ad essere copiata dal Facchetti proprio in quel momento in cui, nel 1612, fonti vaticane indicano la scena “dipinta sopra il cubicolo dove dorme il cardinal nipote Scipione Borghese”. Grazie alle pressioni operate da Francesco IV su Monsignor Aurelio Recordati, legato a Roma del duca di Mantova, il prelato riuscì ad ottenere il via libera al dipinto ricorrendo all’illecita, ma inevitabile via della corruzione convincendo un guardarobiere in cambio di un paio di calze di seta.

In seguito alle voci attorno alla copia voluta dal duca di Mantova e il ricordo infausto di quell’indegno pontefice che portò il suo stesso nome, Alessandro VII si persuase alla necessità della distruzione del dipinto salvandone comunque alcuni frammenti. Che la figura di Alessandro VI inginocchiato si andata per sempre perduta non c’è da meravigliarsi, ma risulta incoerente la presenza del volto della Vergine tra i frammenti salvati e conservati nella collezione Chigi.

Ad indicare l’appartenenza del frammento ritrovato col Bambino Gesù a quell’eccezionale ciclo pittorico che ricopre le volte delle sale dell’appartamento Borgia, sono la particolarissima tecnica impiegata e il tipo di supporto ancora visibile nella sua originalità. Il taglio del frammento a massello, con uno spessore di sei centimetri e mezzo e lo strato pittorico dunque ancora adeso all’intonaco originario e a parte dell’arriccio, indica una pittura su muro non eseguita con tecnica ad affresco.

Dal recente intervento di restauro condotto all’interno della Sala dei Misteri è emerso il particolarissimo modo d’esecuzione dei dipinti utilizzato dal Pinturicchio e dalla sua bottega. Una tecnica elaborata appositamente per le esigenze del Borgia che imponeva al maestro rapidità e sfarzo. Trattando l’esecuzione dei dipinti su superficie muraria come una sorta di pittura su tavola, il Pinturicchio riuscì mirabilmente ad ampliare la gamma dei pigmenti cromatici e a velocizzare i tempi d’esecuzione. Tale particolare tecnica torna, con le medesime caratteristiche, nel frammento del Bambin Gesù delle mani affermando così uno strettissimo rapporto tra tecniche e supporti oltre a quelli, già stringenti, tra tra stile, iconografia e fonti letterarie e documenti.

Ciò che ormai si credeva perduto o addirittura mai esistito torna oggi a parlare di sè uscendo dal cono oscuro del passato, brillando ancora nei suoi freschi ori, sottraendosi fieramente, dopo lunga battaglia, a quel continuum di cadute culminanti nel trionfo del Tempo che il Petrarca ben rappresenta indicando l’oblio al quale sono destinati i cicli delle esistenze, delle aspirazioni, degli eventi.

Mario Sordi

Mario Sordi, laureato con lode in Storia dell’arte presso l’Università di Roma La Sapienza, prosegue gli studi e la collaborazione con la cattedra di Storia dell’arte moderna comparata dei Paesi europei presso il medesimo ateneo. Dal 2001 é una guida turistica abilitata di Roma e provincia ed oltre alla Storia dell’arte nutre forti interessi nei campi della musica, della botanica, dei viaggi e delle religioni. Questo Blog ha lo scopo di divulgare materiali di ricerca, informare su eventi a carattere storico-artistico, valorizzare argomenti che possono servire come spunto per più approfondite indagini, condividere ricerche, scoperte e passioni in campo artistico.

Mario Sordi, laureato con lode in Storia dell’arte presso l’Università di Roma La Sapienza, prosegue gli studi e la collaborazione con la cattedra di Storia dell’arte moderna comparata dei Paesi europei presso il medesimo ateneo. Dal 2001 é una guida turistica abilitata di Roma e provincia ed oltre alla Storia dell’arte nutre forti interessi nei campi della musica, della botanica, dei viaggi e delle religioni. Questo Blog ha lo scopo di divulgare materiali di ricerca, informare su eventi a carattere storico-artistico, valorizzare argomenti che possono servire come spunto per più approfondite indagini, condividere ricerche, scoperte e passioni in campo artistico.